Bei den Zeidlern waren die Strafen für Bienenfrevel so hoch, dass das Räubern eines

fremden

Bienenstockes dem Kirchenraub gleichgestellt wurde oder auf Diebstahl

sogar die Todesstrafe

stand. Auch wurden Zeidler die Ihren Kollegen mit

Hexer- oder Zauberei schaden wollten aus

der Bruderschaft ausgeschlossen.

Imkerei und die Kirche

(2) Du sollst niemand rühmen um seines großen Ansehens willen, noch jemand verachten um

seines geringen Ansehens

willen. (3) Denn die Biene ist ein kleine Vögelein und gibt doch

die

allerbeste Frucht. Buch Jesus Sirach 11, 3

Neben Karl dem Grossen war auch

die Kirche ein grosser Förderer der Imkerei. Wachs wurde

im grossen Masse

für die Herstellung von Kerzen benötigt und die Biene galt als Symbol

der

Reinheit und Jungfräulichkeit.

Bienen als Waffen

Bereits im 10 Jahrhundert wurden Bienen in

England als Waffe gegen die Wikinger benutzt.

Die Bienenkörbe wurden auf die

Zinnen gestellt und auf die Angreifer geschmissen, welche

angegriffen von

den wütenden Bienen die Flucht ergriffen.

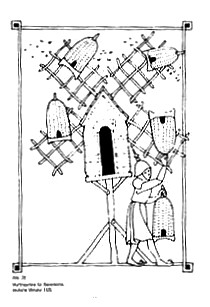

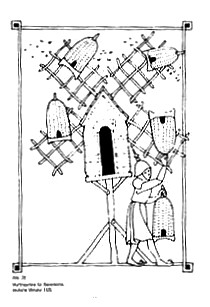

Die Ritter der Kreuzzüge setzten

Bienen als Waffen gegen die Sarazenen ein und schleuderten

sie auf

feindliche Schiffe. Um die Reichweite zu erhöhen wurden die Bienenkörbe im

Hochmittelalter auf spezielle Schleudervorrichtungen gesetzt. Und spätestens

seid dem 14

Jhd. wurden die Flügel von Windmühlen so konstruiert, dass man

damit auch Bienenkörbe über

weitere Entfernungen schleudern kann. Siehe

Bild

Frauen Imkerei und das Mittelalter

Frauen Imkerei und das Mittelalter Leider gibt es nur wenige

Texte bis annähernd gar keine welche die Stellung der Frau in der

Imkerei im

Mittelalter darstellen. Auf einigen Seiten wird berichtet das die Frauen die

Zeilderei nicht betreiben durften, weil sie wegen ihrer Periode als unrein

galten. Dennoch

nehme ich an das es sich hierbei speziell nur um die

Zeidlerei handelte.

Zeidlerei

Die Zeidlerei war der Beginn der Berufsimkerei, sie

entstand im Süddeutschen Raum. Zum ersten

Mal wurde die Imkerei organisiert

und unter einer eigenen Berufsbezeichnung betrieben. Grundstein

dafür legte

Karl der Grosse.

Die Imkerei zu dieser Zeit war nur Angehörigen der

Zeilderinnung gestattet, es war sonst keinem

erlaubt der Imkerei in den

Wäldern nachzugehen, auf eigenem Grund und Boden herrschten Beschränkungen.

Die Zeider

unterstanden dem Zeidelgericht. Der Zeidelmeister sprach Recht unterstand

aber dem kaiserlichen

Oberrichter.

Nicht-Zeidler durften zwar eine

häusliche Bienenzucht betreiben dennoch war diese beschränkt.

In der

„Goldenen Bulle“ von 1356 wurde geregelt, dass die Zeidler des Nürnberger

Reichwaldes den

Waldbeamten zugerechnet waren. Sie waren verpflichten den

Wald zu beaufsichtigen und zu pflegen.

Sie genossen besondere Rechte- z.B.

Steuerfreiheit in allen Reichstädten- und unterstanden auch

dem

Zeildergericht. Sie mussten aber auch hohe Abgaben an den Lehnsherren entrichten

und

dem Kaiser mit der Armbrust zur Verfügung stehen.

Der Zeidler wird in Abbildungen immer als freier Mann dargestellt

und durfte Waffen tragen,

meistens wird er mit der Armbrust abgebildet

Die Zeidler hatten das Recht in den Wäldern die Bäume zu beschlagen,

hierzu nutzen sie das

Zeidelbeil

Damit errichteten sie künstliche

Bienennistplätze. In denen die Wildbienen sich einnisteten.

Die Zeidler

nahmen nur einen Teil der Waben aus dem Bienenstock und regten somit eine

stetige

Erneuerung des Wabenbaus an.

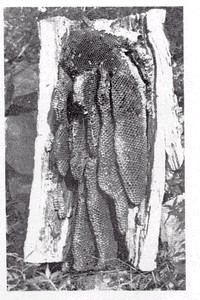

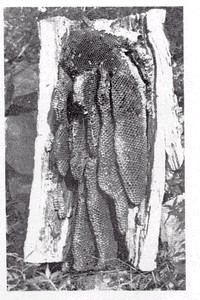

Wie auf den Bildern zu erkennen

ist wurden die Baumhöhlen mit Leitern erreicht.

Die Zeidler ernteten

Ihre Bienenvölker 2 mal im Jahr. Um sich vor den Bären zu schützen die

auch

gerne die künstlich errichteten Bienenhöhlen besuchten, trugen die Zeidler den

langen

Wurfspiess, die Armbrust und das Jagdmesser mit sich.

Diese Bilder zeigen, das die Zeidler eine Pfeife zum beruhigen der Bienen

benutzten. Auch

erkennt man das Zeidelmesser/beil und den Zeilder beim

tragen der Armbrust.

Die Zeidlertracht

Die Zeidlertracht Hier der Versuch einer Rekonstruktion einer

Zeidlertracht.

Weiterentwicklung nach den Zeidlern

Im 16 Jahrhundert ging die Imkerei stark zurück, einmal ist das auf die Reformation zurückzuführen.

Der

Wachsverbrauch nahm sehr stark ab, ausserdem wurden durch den aufblühenden Handel

Honig und Wachs

importiert.

Bis weit ins 17te Jahrhundert hatten die

Imker keinerlei Kenntnis über die Vorgänge innerhalb des

Bienenstockes, erst

Mitte des 17ten Jhd begann man dieses zu erforschen.

Bis ins 18.

Jahrhundert hinein war Honig das einigste Süssungsmittel, bis dann der

Zucker

aus Südamerika eingeführt wurde. Der Honig verlor aber trotzdem nicht seine

Bedeutung in

der damaligen Zeit.

Während die traditionelle Imkerei im

Orient die Bienen in Tonröhren hielt. Wurden sie im Europäischen

Raum in

Klotzbeuten oder Strohkörben gehalten

Die Klotzbeute war oben und unten geschlossen. Die Bienen bauten Ihre

Waben fest in den Holzstamm

ein. Zur Ernte die ca. 2 mal im Jahr stattfand

wurden die Waben ganz oder teilweise herausgetrennt.

Der Honig wurde dann

aus den Waben herausgepresst. Die Klotzbeute wurde von den Strohkörben

weitgehend

verdrängt.

auf das Bild klicken

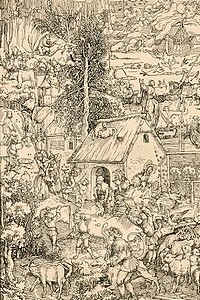

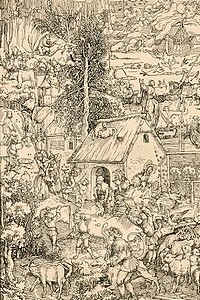

Hans Burgkmair d. Ä. (1473-1531) (für Petrarcas Glücksbuch)

Auf diesem

Bild wird ein Hof zu damaliger Zeit dargestellt, ganz rechts in Höhe Mitte neben

dem

Hofs kann man schön das Bienenhaus sehen und das die Bienen in

Korbbeuten gehalten wurden.

Imkerei Heute

Der meiste Honig der heutzutage in unseren Regalen steht kommt aus China.

Dennoch ernten die deutschen Imker/innen 20.000- 25.000 t Honig pro Jahr – das entspricht

etwa 20 % des Verbrauchs in Deutschland und der deutsche Imker gehören somit zu den

fleissigsten auf der Welt aber auch der Honigkonsum der Deutschen gehört zu einem der

höchsten 1,4 kg werden pro Kopf und Jahr verzehrt.

Leider nimmt die Bedeutung der Imkerei im Deutschem oder Schweizer Raum immer mehr ab.

Und die Imker haben längst nicht mehr das Ansehen wie einstmals. Dennoch sollte man den

Menschen bewusst machen, wie wichtig die Imkerei für die Natur und Landschaften sind und

wie sagte der Lehrer Christian-Konrad Sprengel aus Brandenburg (1750-1816) so passend:

Die Bienenzucht befördert die Wohlfahrt aller Einwohner eines Landes. Der Hauptzweck der

Bienenzucht ist nicht der Gewinn an Honig und Wachs, sondern die Befruchtung der Blumen

und Beförderung reichlicher Ernten. Der Staat muss ein stehendes Heer von Bienen haben."

Neue Zuckergewinnungsquellen

Neue Zuckergewinnungsquellen

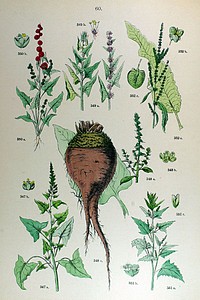

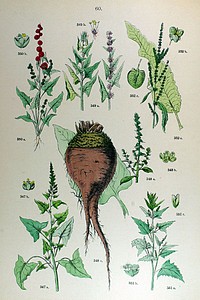

Bereits im 15ten Jahrhundert wurden in ganz Europa Rüben angebaut. Die Rüben

wurden aber nicht wegen Ihrer Knollen sondern wegen ihrer Blätter angebaut.

Erst nach und nach begann man sich für die Rüben zu interessieren, besonders die

der roten Beete. 1600 fand der französische Agronom Olivier de Serres (1539-1619)

welcher aus einer protestantischen Familie aus Orange stammte herraus, dass man

einen zuckerähnlichen Sirup erhält, wenn man die Rüben koche; ähnlich dem aus Zuckerrohr.

1747 endeckte der deutsche Chemiker Andreas Sigismund Marggraf (* 3. März 1709 in

Berlin; † 7. August 1782 in Berlin) Saccharose in der Runkelrübe und wies deren

Zuckergehalt nach. Ein Meilenstein in der Geschichte des europäischen Zuckers.

Marggraf legte am 11.1.1799 König Friedrich Willhelm III die ersten aus Runkelrüben

gewonnenen Proben vor. Im März 1802 errichtete er die erste Rübenzuckerfrabrik der

Welt in Niederschlesien.

Aufgrund des Slavenaufstand 1791 auf St. Domingo wurde der Anreiz stärker sich mit

der Zuckergewinnung aus der Runkelrübe zu beschäfftigen. Trotzdem war Zuckerrohr noch

immer die Hauptgewinnungsquelle für Zucker.

1801 schuf der Physiko-Chemiker Franz Carl Achard die Grundlagen der ersten industriellen

Zuckerproduktion.

Napoleon und die Zuckerrübe

Napoleon und die Zuckerrübe

Am 21. November 1806 verkündete Napoleon in Berlin die Kontinentalsperre. Eine Wirtschafts-

blockade den britischen Inseln gegenüber, welche bis 1814 in Kraft blieb. Diese untersagte

den Handel mit Waren von und nach den britischen Inseln. Die englischen Schiffe durften

nicht mehr an Häfen des europäischen Kontinents anlegen. Somit war auch kein Handel mit

Zuckkerrohr mehr möglich und es verschwand weitestgehend aus den europäischen Geschäften. Der Preis für

Zucker, der damals noch ein Luxusgut war, stieg bis auf 180 Goldmark pro Kilo.

So kam es, dass 1811 zwei Wissenschaftler Napolen zwei aus Zuckerrüben hergestellte Zuckerhüte

schenkten. Napoleon war so begeistern davon, dass er den Anbau von 32 000 Hektar Zuckerrüben

veranlasste und bei der Gründung von Fabriken Hilfestellung leistete. In nur wenigen Jahren

wurden so über 40 Zuckkerrübenfabriken in Nordfrankreich,Deutschland, Österreich, Russland und

Dänemark gegründet.

Nach Aufhebung der Blockade kam der Rohrzucker jeddoch zurück und viele Länder stellten die

Zuckerrübenverarbeitung wieder ein. Die französische Regierung unterstütze jedoch weiterhin

die Entwicklung der Rübenzuckerherstellung. So konnte die Zuckerrübenproduktion weiterbestehen.

Alles über den Zucker sowie seine Herstellung und den Verbrauch findet Ihr hier.

Text: Sabine / Bilder: Wikipedia, Sabine

Quellen:

Bild Runkelrübe, http://www.biolib.de/

http://www.jadu.de/mittelalter/text/deuma.html

http://www.landwirtschaft.bayern.de/

http://www.stmlf.bayern.de/lbi/ausbildung/schule/Religion.html

http://www.honig.de

http://www.uni-tuebingen.de/mittelalter/indexstart.htm

Wikipedia

Monatsschrift für Zahnmedizin

Die Honigmacher Günter Grimm Ehrenwirth Verlag

Napoleon und die Zuckerrübe

Napoleon und die Zuckerrübe